¿Es seguro suplementarnos?

Menos mitos y más ciencia

Eric Verhart

11/7/20255 min read

La industria de los complementos nutricionales y de la suplementación deportiva es muy poderosa. No en vano, este mercado mundial alcanzó un valor de 42.100 millones de dólares estadounidenses en 2022 y se espera que esta cifra siga aumentado hasta duplicarse en diez años más.

Cada vez más personas recurren a uno u otro complemento nutricional o bien se suplementan con tal o cual producto. Y lo más normal es que no se consulte acerca de ello. Es decir, estamos en la era de la "auto-suplementación".

"He oído que...", "he visto en redes este producto..." suelen ser frases habituales que preceden a la compra y a la prueba de uno u otro suplemento.

La demanda crece y la amplia gama de productos ofertados, también. ¿Pero qué se esconde detrás de esta vasta y compleja industria? ¿Es necesario suplementarse? ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿Y de hacerlo... con qué?

En esta serie de artículos se incidirá sobre la evidencia científica que respalda el uso de algunos productos y de sus beneficios sobre el organismo. Así, se valorarán qué productos pueden ser interesantes y cuáles, al menos de momento, convendría dejar apartados. Sobra decir que la suplementación con cualquier producto debe estar bajo el control de un profesional sanitario.

1. Vitamina D

Se han descrito varios problemas relacionados con el déficit de vitamina D, como mayor resistencia a la insulina, aumento en el riesgo de cáncer, aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular, mayor incidencia de inflamación crónica de bajo grado, mayor incidencia de depresión y un aumento en el riesgo de sufrir enfermedades neurodegenerativas (Bivona et al., 2022; Carlberg et al., 2021; Geng et al., 2019; Guía-Galipienso et al., 2021; Pajor et al., 2019).

Niveles bajos de vitamina D se asocian a mayor estrés oxidativo, así como a una peor funcionalidad mitocondrial, lo que se relaciona con muchas de las patologías anteriormente mencionadas.

Además, una disfunción mitocondrial afecta directamente a la calidad del músculo esquelético, asociándose entonces el déficit de vitamina D y una mayor debilidad muscular, comprometiendo adaptaciones y recuperación musculares (Zebrowska et al., 2020).

La evidencia descrita a favor de la vitamina D es la siguiente:

Mejora la absorción y el metabolismo del calcio, contribuyendo a la salud ósea y a la contracción muscular óptima.

Aumenta la tasa de absorción de aminoácidos, especialmente de leucina e impulsa la síntesis proteica muscular (Salles et al., 2013).

Diferentes estudios reflejan acciones apoptóticas en células cancerosas (Christakos et al., 2016), así como acciones inmunomoduladoras y sobre miARN, relacionándose con su papel preventivo y con el tratamiento de ciertos tumores y con su participación sobre el sistema inmune.

Su déficit se asocia a la elevación de múltiples marcadores proinflamatorios, como IL-1B, IL-6 o TNF-a, lo que genera un mayor estrés oxidativo y esto se relaciona mayormente con su participación en la prevención de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, enfermedades crónicas y de la depresión (Geng et al., 2019).

También se sigue estudiando su papel beneficioso sobre la microbiota intestinal (Battistini et al., 2021), lo cual puede explicar su papel en determinadas patologías como la EII o el síndrome de colon irritable, así como en el SIBO (Fakhoury et al., 2020).

Como se ve, las acciones de la vitamina D son múltiples y muy variadas. Esto se debe a que casi todas las células de nuestro cuerpo presentan receptores para esta vitamina (VDR) y su mecanismo de acción y de transducción de señales se asemejan más al de una hormona, explicando su carácter tan distendido en el organismo.

No obstante, correlación no siempre significa causalidad. Y es que la realidad es que, salvo que se tenga un déficit de vitamina D, la suplementación con vitamina D no suele reportar beneficios en estos estudios. O dicho de otro modo, la suplementación con vitamina D reporta beneficios cuando existe un déficit de base en los pacientes.

Esto tiene sentido. Ya que en realidad, es el déficit de esta "hormona" lo que suele relacionarse con la mayor incidencia de patologías, más que su suplementación relacionarse con una prevención de las mismas. Esto último está más en debate.

Pero el problema está en que más del 80% de la población mundial presenta déficit de vitamina D (Holick et al., 2017). Por tanto, no parece contraproducente la suplementación con vitamina D, especialmente si los niveles plasmáticos aparecen bajos, teniendo en cuenta de que se trata de un suplemento seguro incluso cuando se suplementa a largo plazo a las dosis adecuadas (Rizzoli, 2021).

2. Omega 3

Hay varios tipos de ácidos grasos esenciales omega 3, si bien solo el EPA (20:5) y el DHA (22:6) son biológicamente activos en las células humanas. El DPA (22:5) es un intermediario entre la interconversión de los dos anteriores. Solamente el EPA y el DHA son capaces de incorporarse a las membranas celulares de nuestro organismo.

El omega 3 es un potente antiinflamatorio; hace tiempo que se sabe de su capacidad para inhibir el factor IKKb y para activar la vía PPARy, disminuyendo la expresión de NF-kB. Estos mecanismos reducen la expresión de factores proinflamatorios, como TNF-a, por ejemplo (Simopoulos, 2002; Liput et al., 2021; Shen et al., 2023).

Además, el omega 3 es ampliamente recomendado para tratar la dislipemia, dados sus efectos en la reducción de la síntesis de VLDLc y en un aumento del aclaramiento total de triglicéridos desde los quilomicrones y desde las propias partículas VLDLc (Watanabe y Tatsuno, 2020). Este efecto se traduce en una disminución del total de colesterol no-HDL (es decir, una disminución del colesterol LDL y VLDL).

Sus efectos preventivos y de manejo cardiovascular también se basan en su efecto antiarrítmico (Pignier et al., 2007), al ejercer su acción sobre los canales de sodio y en su efecto preventivo sobre el IAM (de Oliveira et al., 2013).

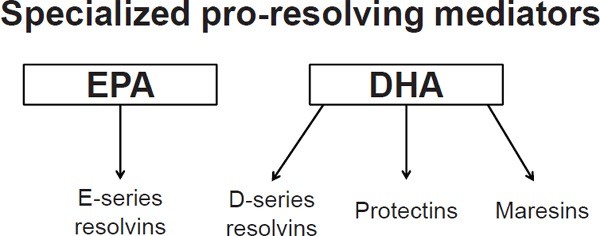

Tradicionalmente, el foco de las investigaciones apuntaba hacia el EPA, por su mayor papel preventivo a nivel cardiovascular. Sin embargo, la evidencia más reciente encuentra un mayor poder antiinflamatorio en el DHA (Allaire et al., 2016). Un mayor ratio de DHA parece aumentar la producción de resolvinas y de neuroprotectinas, moléculas intrínsecamente relacionadas con la resolución de la inflamación (Spite et al., 2009).

Watanabe y Tatsuno, 2020. Prevention of Cardiovascular Events with Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and the Mechanism Involved.

De hecho, parte de los efectos beneficiosos del omega 3 sobre la función cognitiva y el desarrollo cerebral dependen de su poder antiinflamatorio - las neuroprotectinas se denominan así por algo - (Schacky, 2021), además de garantizar una adecuada perfusión. La evidencia es más fuerte en la prevención de ACV, demencias o depresión, en gran parte por el rol que ejerce el DHA y el EPA en la prevención cardiovascular y en el manejo de la dislipemia y de la inflamación.

Lo que sí que es cierto es que las fuentes alimentarias más ricas en omega 3, como el pescado azul, nueces o semillas (hay más), son usualmente deficitarias en la alimentación común. No es extraño que haya valores más bajos de los que se recomiendan de omega 3, cuando se miden por ejemplo con el famoso índice eritrocitario (Omega-3-index).

Por tanto, puede ser una opción interesante de suplementación, sobre todo cuando no puedes seguir unos hábitos de alimentación que aseguren un adecuado aporte de este ácido graso, y especialmente cuando hay riesgo cardiovascular asociado o se ha instaurado una inflamación crónica de bajo grado. La evidencia sobre el omega 3 es fuerte, además de ser un suplemento seguro.

CONTACTO

648282567

info@nutretufuerza.com